library(rlang)7 Environments

Introduction

环境(enviroment, Env)是赋予作用域(scoping)能力的数据结构。本章会详细地介绍环境的数据结构,来提高对于作用域的理解。

Outline

- 7.2节介绍环境的基本属性及如何创建一个自己的环境。

- 7.3节通过一个模板函数,介绍与环境进行交互的方法。

- 7.4节介绍4种特殊环境:R包环境,函数环境,函数执行换行,命名空间。

- 7.5节介绍调用环境(caller)。

- 7.6节简单讨论如何使用环境这一数据结构来解决一些特定问题。

Prerequisites

本章将使用 rlang 中的函数来处理环境。

rlang中的env_*()函数被设计用来在工作流中使用。所有的函数都接收一个环境作为参数,大多数会返回一个环境。

Environment basics

环境与有name属性的list很相似,但是有4点差异:

- 要求name唯一。

- name不会被排序,即无法使用顺序来提取环境中的变量。

- 赋值

NULL时,环境会更改变量值,而不是删除变量。 - 被修改时不会在内存中复制。

Basics

使用rlang::env()创建一个环境,与list类似,接收一个键值对集合。base::new.env()函数也可以创建环境,但是不能直接传递键值对集合,需要使用$<-赋值。

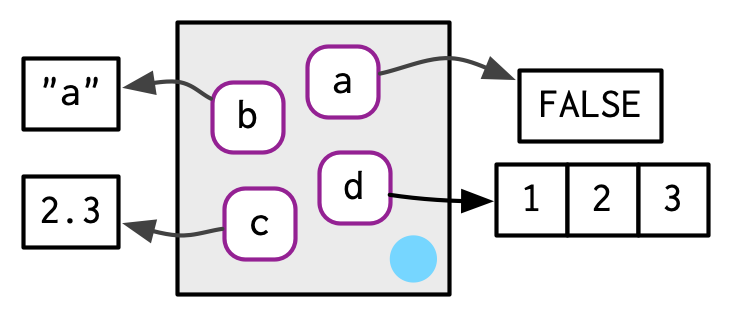

e1 <- env(

a = FALSE,

b = "a",

c = 2.3,

d = 1:3,

)

e2 <- new.env()

e2$a <- FALSE

e2$b <- "a"

e2$c <- 2.3

e2$d <- 1:3

identical(e1, e2)

#> [1] FALSE

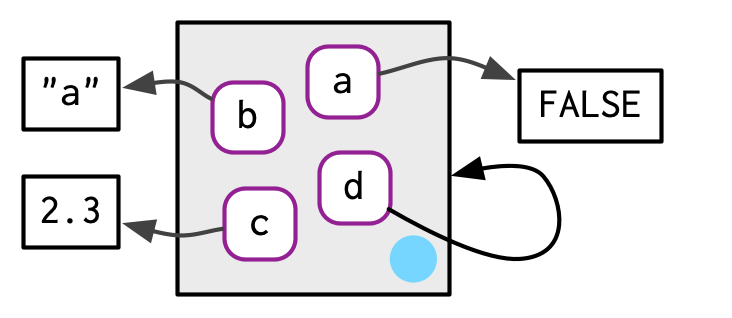

环境具有引用语义:与大多数R对象不同,当你修改环境时,你是在原地修改它们,而不是创建副本。一个重要的含义是,环境可以自我包含。

e1$d <- e1

在终端中直接运行环境仅会显示内存地址,使用env_print()可以打印更多环境信息,也可以使用env_names()直接输出目前环境中绑定过的变量名。

e1

#> <environment: 0x0000023626de1260>

env_print(e1)

#> <environment: 0x0000023626de1260>

#> Parent: <environment: global>

#> Bindings:

#> • a: <lgl>

#> • b: <chr>

#> • c: <dbl>

#> • d: <env>

env_names(e1)

#> [1] "a" "b" "c" "d"Important environments

这里介绍两个特殊环境,更多特殊的环境会在之后详细讲到:

全局环境:就是当前交互终端的环境,

global_env()或globalenv()获取。当前环境:当前执行代码的环境,

current_env()或environment()获取,如果在终端中执行,那么等于全局环境。

使用identical()判断两个环境是否相等,不能使用==,因为环境不是atomic或list类型。

identical(global_env(), current_env())

#> [1] TRUE

global_env() == current_env()

#> Error in global_env() == current_env(): comparison (==) is possible only for atomic and list typesParents

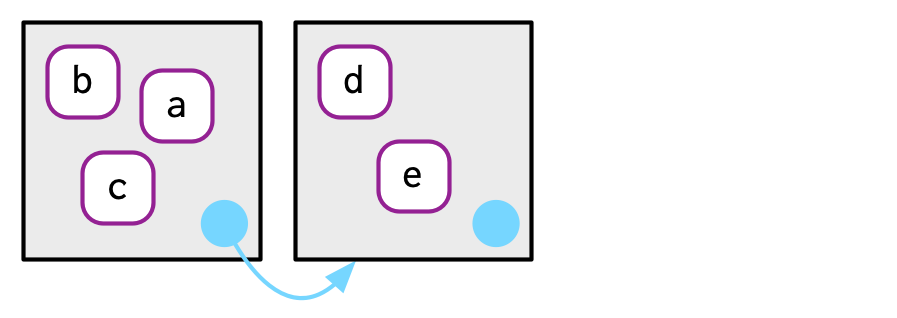

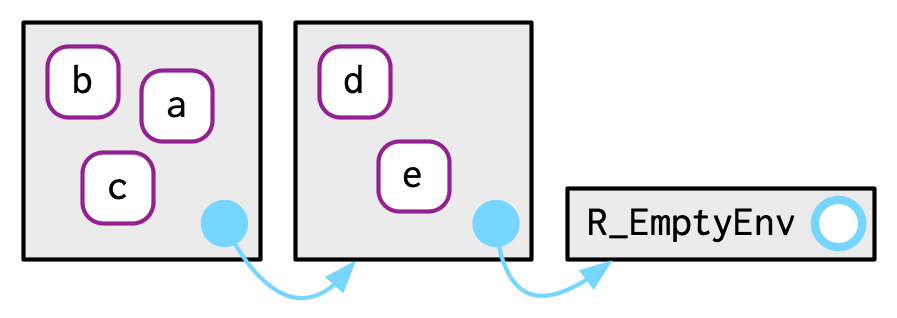

使用env()创建环境时,提供一个没有name的参数即可设定环境的父环境。使用env_parent()或parent.env可以查看父环境。

e2a <- env(d = 4, e = 5)

e2b <- env(e2a, a = 1, b = 2, c = 3)

env_parent(e2b)

#> <environment: 0x000002363364e698>

parent.env(e2b)

#> <environment: 0x000002363364e698>

env_parent(e2a)

#> <environment: R_GlobalEnv>

parent.env(e2a)

#> <environment: R_GlobalEnv>

每个环境都有父环境,除了空环境(empty environment)。使用env_parents()可以查看所有父环境,空环境是根环境。

e2c <- env(empty_env(), d = 4, e = 5)

e2d <- env(e2c, a = 1, b = 2, c = 3)

env_parents(e2b)

#> [[1]] <env: 0x000002363364e698>

#> [[2]] $ <env: global>

env_parents(e2d)

#> [[1]] <env: 0x0000023633b945c0>

#> [[2]] $ <env: empty>

env_parents()通常只返回到全局环境。设置last = empty_env()可以返回所有父环境。

env_parents(e2b, last = empty_env())

#> [[1]] <env: 0x000002363364e698>

#> [[2]] $ <env: global>

#> [[3]] $ <env: package:rlang>

#> [[4]] $ <env: package:stats>

#> [[5]] $ <env: package:graphics>

#> [[6]] $ <env: package:grDevices>

#> [[7]] $ <env: package:datasets>

#> [[8]] $ <env: renv:shims>

#> [[9]] $ <env: package:utils>

#> [[10]] $ <env: package:methods>

#> [[11]] $ <env: Autoloads>

#> [[12]] $ <env: package:base>

#> [[13]] $ <env: empty>Super assignment, <<-

常规赋值<-会在当前环境中创建变量。超赋值<<-从不会在当前环境中创建变量,只是会修改变量,当前环境中没有就依次在父环境中搜索,直到全局环境。如果全局环境中也没有这个变量,就会在全局环境中创建这个变量。

x <- 0

f <- function() {

x <<- 1

}

f()

x

#> [1] 1Getting and setting

获取环境中的变量方法有$,[[,env_get()。

e3 <- env(x = 1, y = 2)

e3$x

#> [1] 1

e3$z <- 3

e3[["z"]]

#> [1] 3

env_get(e3, "z")

#> [1] 3需要注意的是:[[不适用于数字索引,也不可以使用[。

e3[[1]]

#> Error in e3[[1]]: wrong arguments for subsetting an environment

e3[c("x", "y")]

#> Error in e3[c("x", "y")]: object of type 'environment' is not subsettable变量不存在时,$,[[会返回NULL,但NULL在环境中有实际意义。 env_get()会返回错误,env_get()设置参数default后,可以给定默认值而不报错。

e3$xyz

#> NULL

env_get(e3, "xyz")

#> Error in `env_get()`:

#> ! Can't find `xyz` in environment.

env_get(e3, "xyz", default = NA)

#> [1] NArlang包还提供两种额外的设定变量值的方法:

env_poke():只设置一个变量。env_bind():设置多个变量。

env_poke(e3, "a", 100)

e3$a

#> [1] 100

env_bind(e3, a = 10, b = 20)

env_names(e3)

#> [1] "x" "y" "z" "a" "b"与list不同,当设置变量值为NULL时,并不会移除这个变量,而是实际有一个变量指向了NULL。env_has()可以用来检测环境中是否存在某个变量。env_unbind()会真实地解绑一个变量。

e3$a <- NULL

env_has(e3, "a")

#> a

#> TRUE

env_unbind(e3, "a")

env_has(e3, "a")

#> a

#> FALSE需要注意地是:env_unbind()不会删除变量,只是解绑变量与值的关系,删除变量是gc()的任务。在R base中存在功能与上述类似的函数:get(),assign(),exists(),rm(),这些函数被设计用来在当前环境中工作,其他环境中会略显不足。

Advanced bindings

env_bind()函数有两个变体:

env_bind_lazy()可以创建延迟绑定。在首次绑定前会先运行导致延迟的代码,然后再绑定。延迟绑定主要应用于R包中的autoload(),预先将数据集加载到内存中。

env_bind_lazy(current_env(), b = {

Sys.sleep(1)

1

})

system.time(print(b))

#> [1] 1

#> user system elapsed

#> 0.00 0.00 1.02

system.time(print(b))

#> [1] 1

#> user system elapsed

#> 0 0 0env_bind_active()可以创建实时绑定,每次重新绑定值。

env_bind_active(current_env(), z1 = function(val) runif(1))

z1

#> [1] 0.08075014

z1

#> [1] 0.834333更多见?delayedAssign()和?makeActiveBinding()。

Recursing over environments

由于每个环境都会有一个父环境,可以利用这一特点,递归遍历环境,执行某些操作。下面是一个用来递归找到变量函数——where()的实现。

where <- function(name, env = caller_env()) {

if (identical(env, empty_env())) {

# Base case

stop("Can't find ", name, call. = FALSE)

} else if (env_has(env, name)) {

# Success case

env

} else {

# Recursive case

where(name, env_parent(env))

}

}- 首先判断是否是

empty_env(),如果是则返回“找不到变量”,如果不是 - 则判断当前环境是否包含这个变量,如果有则返回当前环境,如果没有

- 则递归查询父环境。

where("yyy")

#> Error: Can't find yyy

x <- 5

where("x")

#> <environment: R_GlobalEnv>

where("mean")

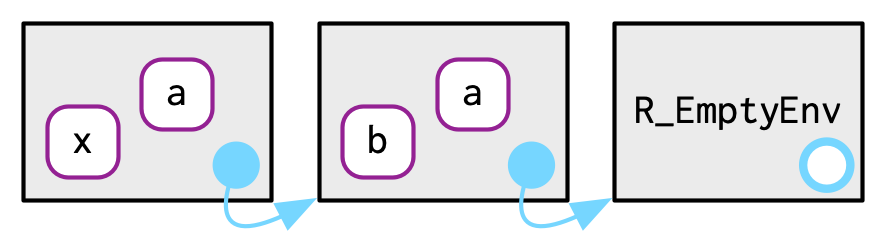

#> <environment: base>用一幅图来展示上面的逻辑,想象下面两个环境:

e4a <- env(empty_env(), a = 1, b = 2)

e4a

#> <environment: 0x000002362eb27a00>

e4b <- env(e4a, x = 10, a = 11)

e4b

#> <environment: 0x000002362bb59748>

where("a", e4b)的结果是e4b。where("b", e4b)的结果是e4a。where("c", e4b)的结果是error。

where("a", e4b)

#> <environment: 0x000002362bb59748>

where("b", e4b)

#> <environment: 0x000002362eb27a00>

where("c", e4b)

#> Error: Can't find c总结这种递归查询环境的逻辑如下:

f <- function(..., env = caller_env()) {

if (identical(env, empty_env())) {

# base case

} else if (success) {

# success case

} else {

# recursive case

f(..., env = env_parent(env))

}

}Iteration versus recursion

使用while循环改写上面的函数:

f2 <- function(..., env = caller_env()) {

while (!identical(env, empty_env())) {

if (success) {

# success case

return()

}

# inspect parent

env <- env_parent(env)

}

# base case

}Special environments

许多环境是由R自行创建,例如:包环境,函数环境等,本节介绍四种特殊的环境——包环境,函数环境,函数运行环境,命名空间。

Package environments and the search path

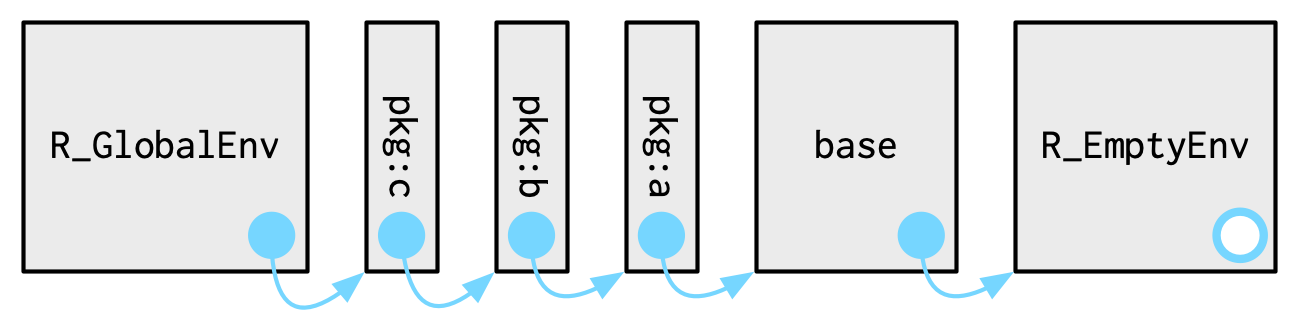

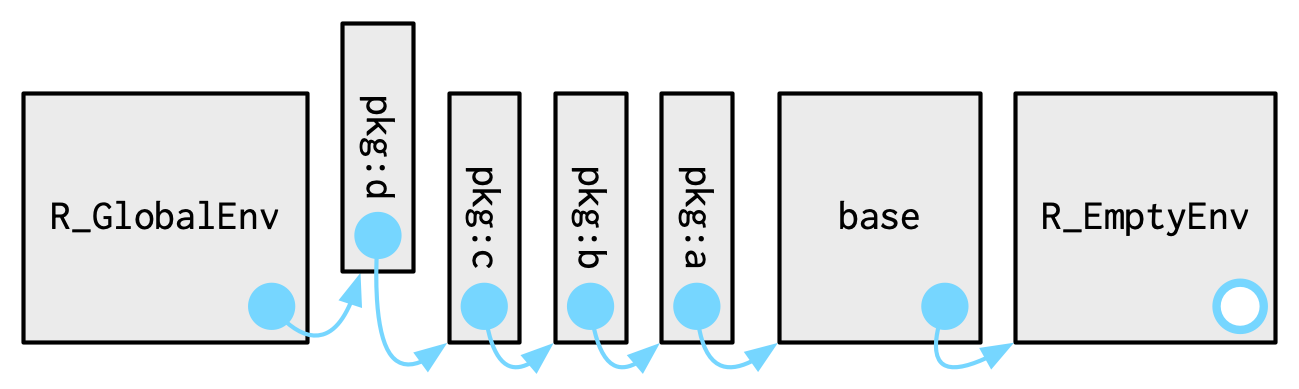

每次使用library()或require()时,都会将包环境变成全局环境的父环境,最先加载的包环境是后加载包环境的父环境。

这些环境的关系也被称作搜索路径。你可以使用base::search()或rlang::search_envs()查看搜索路径。搜索路径的最后两个环境是固定的——Autoloads和base。

search()

#> [1] ".GlobalEnv" "package:rlang" "package:stats"

#> [4] "package:graphics" "package:grDevices" "package:datasets"

#> [7] "renv:shims" "package:utils" "package:methods"

#> [10] "Autoloads" "package:base"

search_envs()

#> [[1]] $ <env: global>

#> [[2]] $ <env: package:rlang>

#> [[3]] $ <env: package:stats>

#> [[4]] $ <env: package:graphics>

#> [[5]] $ <env: package:grDevices>

#> [[6]] $ <env: package:datasets>

#> [[7]] $ <env: renv:shims>

#> [[8]] $ <env: package:utils>

#> [[9]] $ <env: package:methods>

#> [[10]] $ <env: Autoloads>

#> [[11]] $ <env: package:base>The function environment

函数在被创建时,会自动绑定当前环境,这个环境被称作函数环境。函数与函数环境一起构成了“闭包”。

使用rlang::fn_env()或base::environment()可以查看函数环境。

y <- 1

f <- function(x) x + y

fn_env(f)

#> <environment: R_GlobalEnv>

environment(f)

#> <environment: R_GlobalEnv>

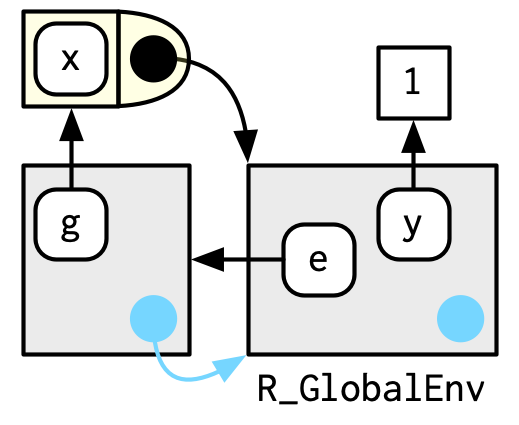

上面的例子中,函数f()的函数环境是当前环境,其绑定的变量f在当前环境中。但实际上,这两种情况的环境并不总是相同。例如下面的例子,函数g()的函数环境是当前环境,但其绑定的变量g在环境e中。这两种的区别在于,前者定义了函数g如何寻找参数变量,后者定义了如何寻找函数g。(将e环境视作包环境,是不是更容易理解?)

e <- env()

e$g <- function(x) x

Execution environments

运行下面的函数,第一次,第二次,第n次的结果会怎样?

g <- function(x) {

if (!env_has(current_env(), "a")) {

message("Defining a")

a <- 1

} else {

a <- a + 1

}

a

}g(10)

#> [1] 1

g(10)

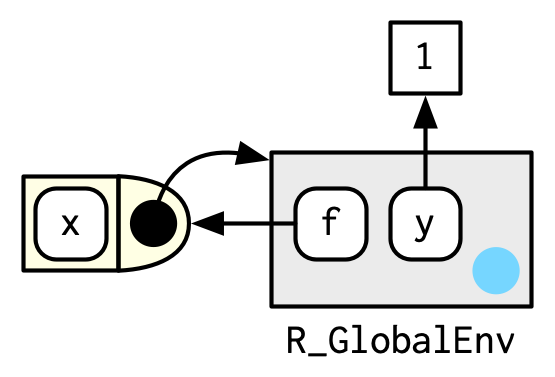

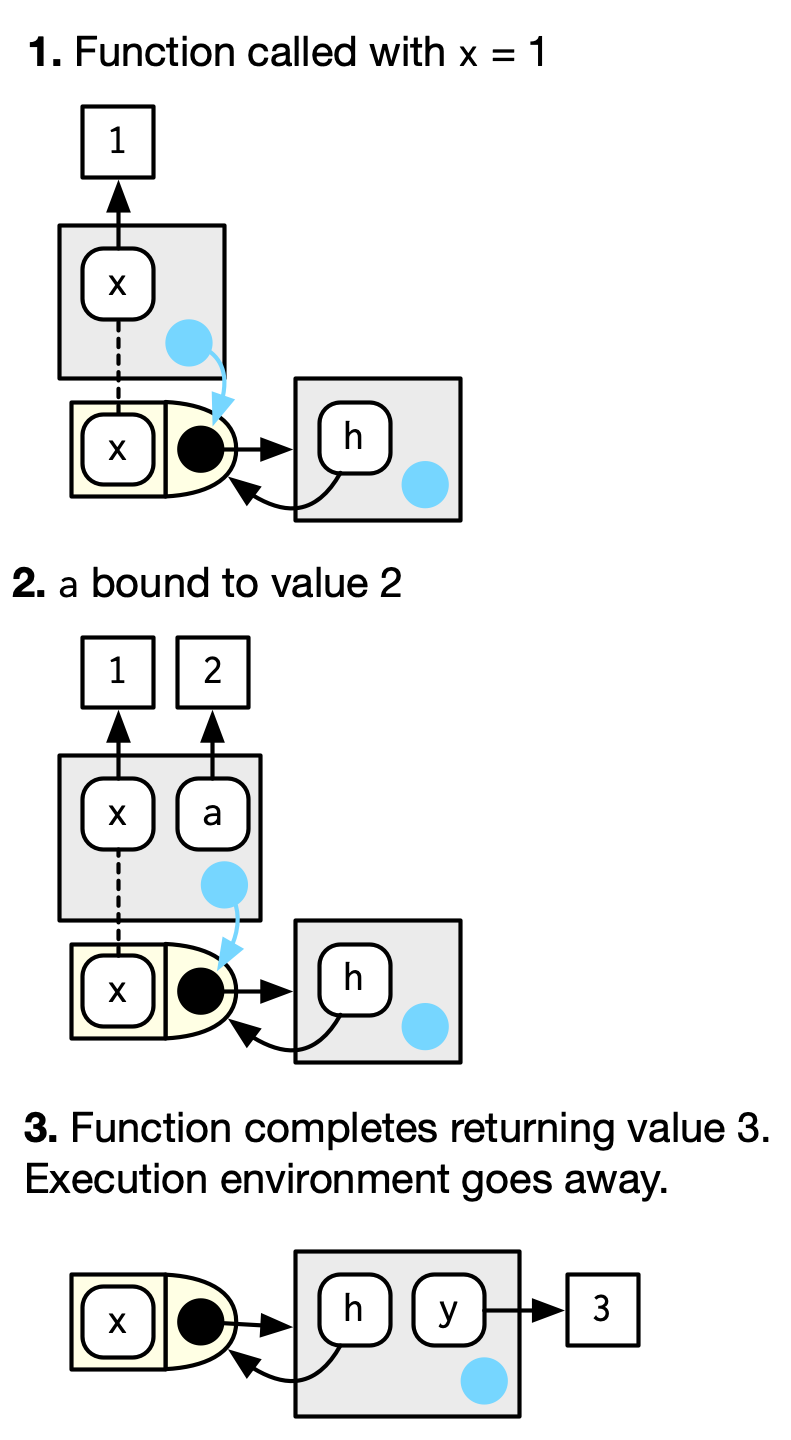

#> [1] 1结果如上所示,每次的运行结果都相同。这是因为函数的执行环境在每次运行结束后,都会被清除,然后重新创建一个。它的父环境是函数环境。

下面是一个各个环境之间关系的示意图:上面灰色方框表示执行环境,淡黄色框表示函数,右侧灰色框表示函数环境。

h <- function(x) {

# 1.

a <- 2 # 2.

x + a

}

y <- h(1) # 3.

有些方法可以将执行环境保存下来。

第一种就是直接返回:

h2 <- function(x) {

a <- x * 2

current_env()

}

e <- h2(x = 10)

env_print(e)

#> <environment: 0x0000023632b02cc0>

#> Parent: <environment: global>

#> Bindings:

#> • a: <dbl>

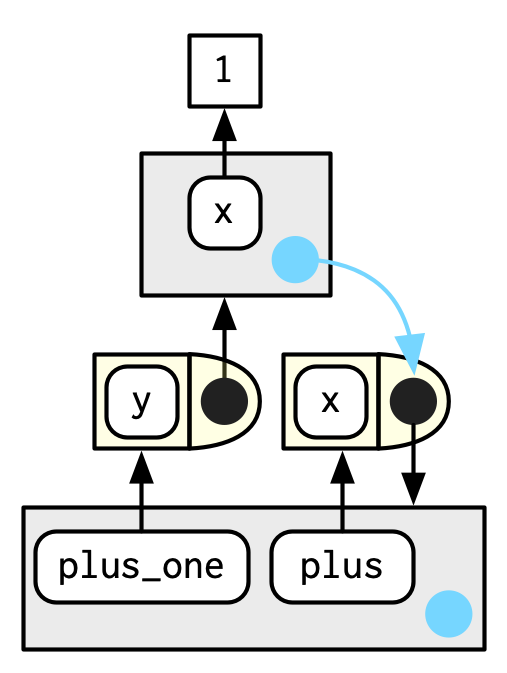

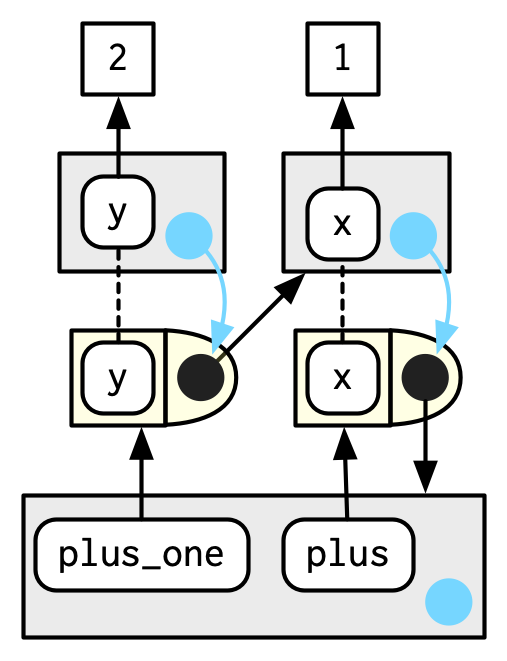

#> • x: <dbl>另一种是将执行环境绑定到某个对象上,例如函数,成为函数环境:

plus <- function(x) {

function(y) x + y

}

plus_one <- plus(1)

plus_one

#> function (y)

#> x + y

#> <environment: 0x00000236313280b8>

plus_one(2)

#> [1] 3

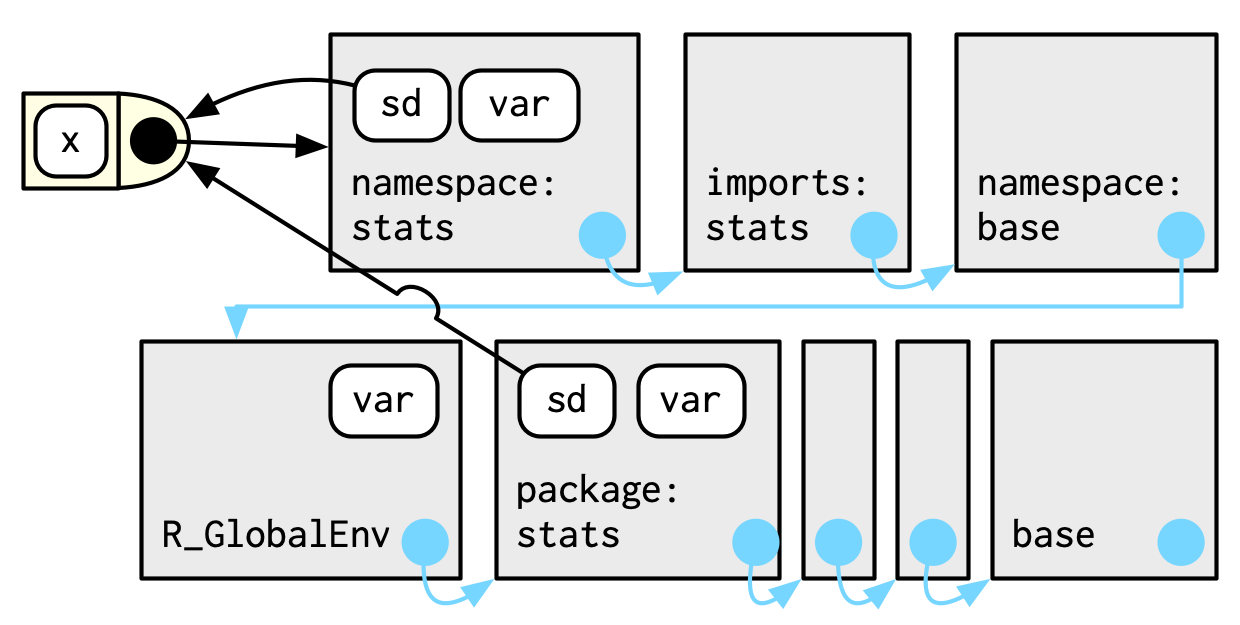

Namespaces

命名空间规定了R包中的函数如何正确找到自己引用的函数。而不会因为前面加载的R包导致引用错误。

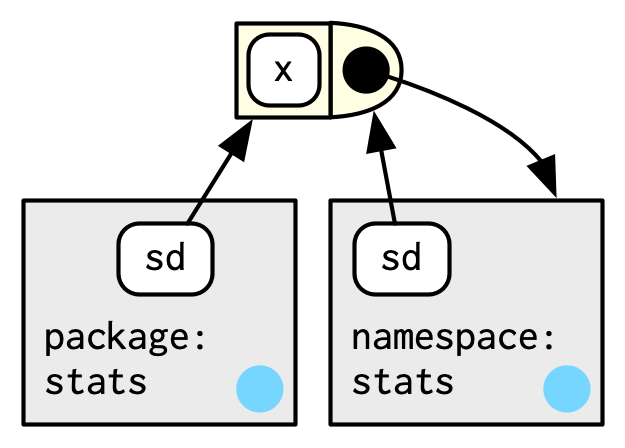

例如下面的sd()函数:通过命名空间namespace指定var()函数来自于stats包。

sd

#> function (x, na.rm = FALSE)

#> sqrt(var(if (is.vector(x) || is.factor(x)) x else as.double(x),

#> na.rm = na.rm))

#> <bytecode: 0x0000023630c7eeb0>

#> <environment: namespace:stats>R包中的函数都绑定一对环境——R包环境与命名空间。

- R包环境:针对使用者(user),告诉使用者如何引用函数。

- 命名空间:针对R包自己,告诉R包中的函数如何引用其他函数。

命名空间中的函数名集合包含R包环境中的,那些存在命名空间,但不存在R包环境中的函数,就是R包未导出的函数。

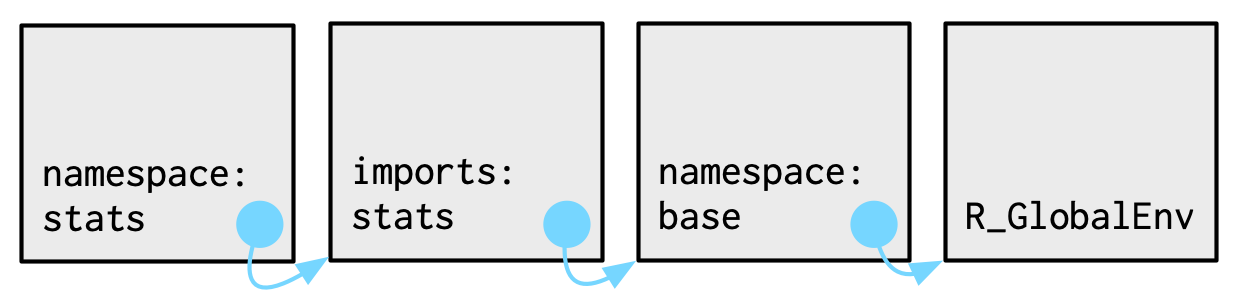

前面说过,每个环境都有一个父环境。同样,每个命名空间环境都有一套相同的父环境:

- 都有一个

imports环境,定义了所有被R包使用的函数。R包开发者可以通过NAMESPACE文件来定义这个环境。 imports环境的父环境是base包的命名空间。base包的命名空间的父环境是全局环境R_GlobalEnv。

最终父环境是全局环境,这一规则由于历史原因存在。按道理将不应该存在这一规则,因为这会导致在命名空间中不存在某个函数时,R会自动搜索全局环境。鉴于此,R CMD check会检查这种行为,并警告。

将上述所有环境整合到一起,得到:

函数和命名空间环境之间的绑定,是在加载R包时,因为创建了函数,触发创建函数环境导致的。也就是说,R包中函数的函数环境就是命名空间。

Call stacks

最后一个特殊的环境是调用环境,可以通过rlang::caller_env()或base::parent.frame()查看。所谓调用环境就是调用函数的环境,如果你在函数A中调用函数B,那么B的调用环境就是函数A的函数环境。

caller_env()

#> <environment: 0x0000023630864430>

parent.frame()

#> <environment: 0x0000023630814b00>Simple call stacks

函数之间的调用,会形成调用栈。下面是一个简单的函数调用栈。

f <- function(x) {

g(x = 2)

}

g <- function(x) {

h(x = 3)

}

h <- function(x) {

stop()

}使用traceback()可以查看调用栈。

f(x = 1)

#> Error in h(x = 3):

traceback()

#> No traceback available除了搭配stop() + traceback(),也可以使用lobstr::cst()直接查看调用栈。二者不同点在于栈的顺序相反。

h <- function(x) {

lobstr::cst()

}

f(x = 1)

#> ▆

#> 1. └─global f(x = 1)

#> 2. └─global g(x = 2)

#> 3. └─global h(x = 3)

#> 4. └─lobstr::cst()Lazy evaluation

当函数的参数是函数返回值时,会触发惰性评估。调用栈会首先显示外层的调用,再显示内层的调用。

a <- function(x) b(x)

b <- function(x) d(x)

d <- function(x) x

a(f())

#> ▆

#> 1. ├─global a(f())

#> 2. │ └─global b(x)

#> 3. │ └─global d(x)

#> 4. └─global f()

#> 5. └─global g(x = 2)

#> 6. └─global h(x = 3)

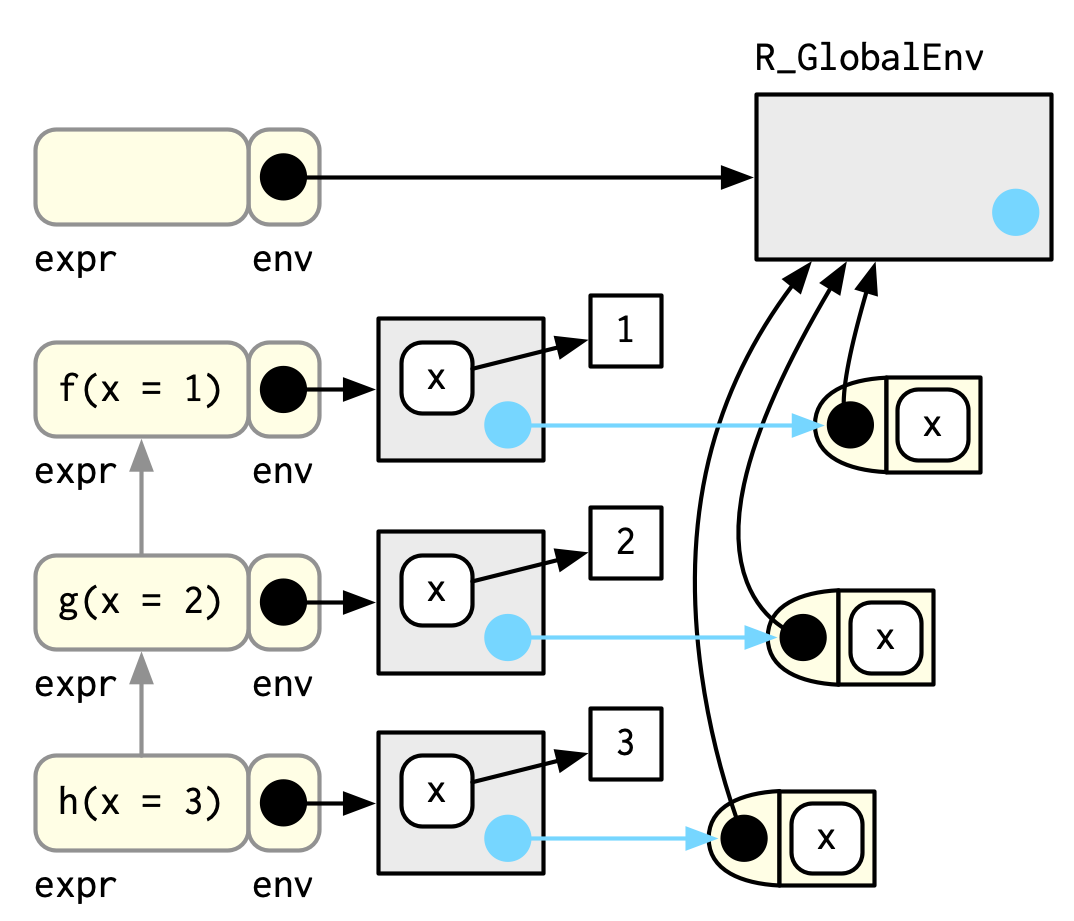

#> 7. └─lobstr::cst()Frames

调用栈的每一层都被称为frame,是一种极其重要的内部数据结构,R代码只能访问其中部分数据,篡改frame会导致R崩溃。

每个frame都三个关键点:

expr:调用的函数表达式,即在终端打印出的信息。env:通常是函数表达式的执行环境。有两个例外:全局环境的frame是全局环境,eval()函数中的环境是任意的。parent:调用栈的栈(图中灰色线)。

除此,frame还有退出机制on.exit(),return()等细节。

Dynamic scope

在调用栈中检索变量的行为被称为动态作用域(dynamic scope)。动态作用域主要用于开发有助于交互式数据分析的函数,这是第 20 章讨论的主题之一。

As data structures

环境的数据结构可以作为一种引用语义,帮助解决下面三个常见的问题:

避免大型数据的复制:在环境中,你永远也不会意外地创建副本。但是直接使用环境十分地不方便,推荐在第14章中讲到地R6类。

管理R包的状态:创建一个额外的环境,在环境中记录状态。

my_env <- new.env(parent = emptyenv())

my_env$a <- 1

get_a <- function() {

my_env$a

}

set_a <- function(value) {

old <- my_env$a

my_env$a <- value

invisible(old)

}- 哈希映射 :环境的数据结构就是一种哈希映射,可以缩短检索时间。